Il settore dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D) e di altri rifiuti inerti è un settore in grande crescita come si evince dai dati pubblicati nel Rapporto sui rifiuti speciali 2024 di ISPRA. L'aumento di rifiuti prodotti è accompagnato poi da investimenti e da uno sforzo atto al miglioramento dei sistemi di trattamento

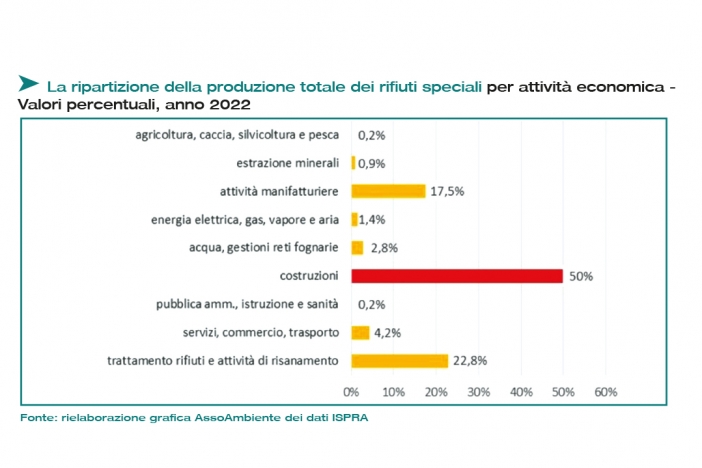

Analizzando i dati della ripartizione dei rifiuti speciali prodotti nel 2022 per attività economica, si evince come il settore delle costruzioni contribuisca al totale per il 50%, risultando di gran lunga il primo contributore, con circa 80,7 milioni di tonnellate comprensivi dei rifiuti da operazioni di costruzioni e demolizione e di altri rifiuti prodotti da tali attività (ad esempio, rifiuti di imballaggio, oli esauriti, eccetera). Il contributo che l'attività economica delle costruzioni può apportare per il passaggio all'economia circolare nel nostro Paese, con la piena valorizzazione economica ed ambientale, mediante i circuiti del riciclo, dei propri rifiuti prodotti è enorme avendo ampi margini di sviluppo.

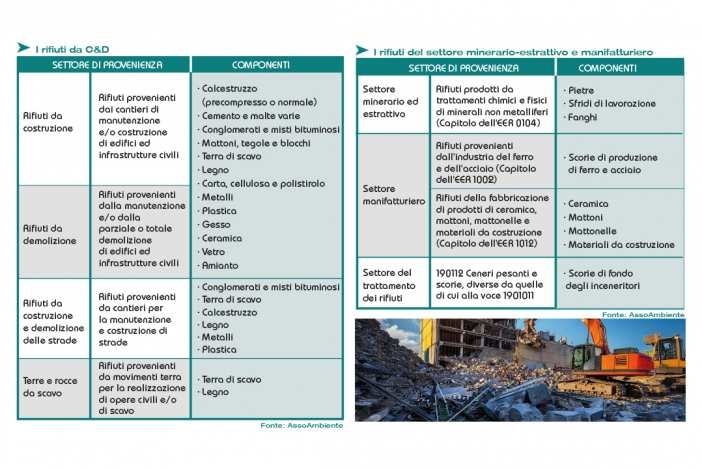

Nella tabella sopra si riportano i principali settori di origine dei rifiuti da C&D nonché le componenti presenti al loro interno.

Nella tabella che segue sono invece riportate altre tipologie di rifiuti inerti generati dalle attività minerario-estrattive e da quelle industriali-manifatturiere. Questi rifiuti, seppure prodotti in minori quantitativi, possono, se opportunamente trattati, contribuire alla transizione ecologica evitando il ricorso alle discariche e introducendo nuovi materiali per l'edilizia (aggregati riciclati) con ottime caratteristiche e prestazioni.

Per quanto concerne il trattamento, un impianto efficiente è in grado di suddividere il materiale in ingresso fondamentalmente in tre flussi: materiale lapideo, frazione leggera (carta, plastica, legno, impurezze, etc.) e frazione metallica. Le principali fasi che caratterizzano un processo di trattamento dei rifiuti da C&D sono suddivisibili in:

• Frantumazione: finalizzata ad ottenere una riduzione delle dimensioni dei rifiuti per renderli adatti all'impiego finale;

• Classificazione per vagliatura: finalizzata a separare i grani in base alla loro dimensione per ottenere frazioni granulometriche omogenee;

• Separazione: finalizzata ad eliminare materiali indesiderati nel prodotto finale. In particolare, viene attuata:

- la separazione in base alle proprietà magnetiche;

- la separazione in base alle differenze di massa volumica apparente, detta separazione gravimetrica.

In un'ottica di valorizzazione dei rifiuti, oltre agli aspetti tecnologici, assume un ruolo centrale anche il processo di demolizione adottato.

La demolizione selettiva degli edifici è finalizzata a mettere a disposizione frazioni monomateriali adatte al trattamento in appositi impianti di riciclaggio che ne consentono il recupero. Quanto più il rifiuto da trattare è omogeneo dal punto di vista merceologico, tanto più elevate saranno le caratteristiche qualitative degli aggregati riciclati prodotti.

Frazioni omogenee di materiale sono attualmente ottenibili però soltanto al termine della vita utile dell'edificio, data la scarsa disponibilità nell'ambito del patrimonio edilizio esistente di realizzazioni che siano state in qualche modo concepite fin dall'inizio per consentire un agevole disassemblaggio finale. I due diversi momenti del processo di smantellamento dell'edificio in cui è possibile intervenire per giungere a una separazione dei rifiuti prodotti in frazioni il più possibile omogenee sono la separazione all'origine con stoccaggio in contenitori separati, prima della demolizione vera e propria, oppure la separazione nel corso della demolizione delle strutture delle diverse categorie merceologiche dei rifiuti (calcestruzzo, laterizio, ferro, legno, etc.). La separazione all'origine richiede l'ausilio di tecniche di decostruzione che vengono indicate con il termine generale di demolizione selettiva.

Lo scopo della decostruzione è quindi quello di aumentare concretamente il livello di riciclabilità dei rifiuti generati nel cantiere di demolizione qualunque sia la configurazione di partenza dell'edificio, ma secondo un approccio che privilegi l'aspetto della qualità del materiale ottenibile dal riciclaggio. Più i rifiuti sono suddivisi in frazioni omogenee al momento della loro produzione, più il loro riciclo è semplificato e migliora la qualità dell'aggregato prodotto. Separando all'origine i rifiuti è possibile avviare a riuso/recupero non solo la frazione lapidea costituita essenzialmente da laterizi e calcestruzzo, ma anche il legno, la plastica, il vetro e i metalli.

Per ottenere questo risultato, l'attività di demolizione selettiva deve essere progettata ed organizzata fino a prevedere uno smantellamento per fasi successive dell'intero edificio. Purtroppo, la demolizione selettiva è ancora oggi poco praticata, sia per un inevitabile allungamento dei tempi di lavoro sia per un incremento dei costi, dovuto al necessario impiego di maggiore manodopera. Va tuttavia sottolineato che nel nostro Paese la demolizione completa di un edificio avviene solo in caso di rigenerazione urbana, mentre nei centri storici si preferisce ricorrere ad opere di manutenzione straordinaria, che producono rifiuti in quantità molto minori (per ogni singolo intervento), che vengono gestite in modo più artigianale e raramente con una separazione adeguata, con la conseguente produzione di un rifiuto misto dal punto di vista merceologico.

Le applicazioni degli aggregati riciclati si possono dividere in due principali categorie:

• applicazioni non legate, dove l'aggregato è utilizzato in forma sciolta (es. costruzioni stradali, massicciate ferroviarie, etc.);

• applicazioni legate, dove la miscela contiene un agente legante, come il bitume, o una sostanza che ha proprietà leganti a contatto con l'acqua, come il cemento (calcestruzzi, malte, etc.).

Rispetto invece ai possibili settori di utilizzo (come riportato nella tabella seguente), gli aggregati riciclati trovano la loro tipica destinazione in opere di ingegneria civile oppure in lavori stradali e ferroviari.

I lavori stradali rimangono il settore dove l'utilizzo degli aggregati riciclati può trovare la più ampia applicazione possibile, in sostituzione di quelli primari, soprattutto per la realizzazione degli strati di fondazione e per i sottofondi o rilevati stradali, sotto forma di miscele non legate stabilizzate granulometricamente. Per questo motivo, la pubblicazione dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) per la costruzione di strade e opere infrastrutturali, alla cui definizione ANPAR ha partecipato attivamente, è considerata una possibile svolta per il settore in quanto fornisce alle stazioni appaltanti pubbliche gli strumenti tecnici e normativi per favorire l'impiego degli aggregati riciclati in questo campo e contribuisce alla creazione di un mercato stabile per questi materiali.

Infatti, i CAM stabiliscono che per gli interventi di risanamento profondo delle strade, che includono lo strato di fondazione, il progettista deve adottare soluzioni tecniche tali da consentire l'utilizzo di almeno il 70% in volume di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, riferito al peso del prodotto finito, secco su secco. L'obiettivo del 70% di materia riciclata può essere perseguito con la stabilizzazione dello strato di fondazione e con il riutilizzo del conglomerato bituminoso di recupero nella produzione dei conglomerati bituminosi a caldo, nella realizzazione di strati di base a freddo e di strati di fondazione stabilizzati con cemento ed emulsione bituminosa o bitume schiumato. Nelle tecniche di riciclaggio a freddo, ossia base a freddo e strati di fondazione stabilizzati con cemento ed emulsione bituminosa o bitume schiumato, che prevedono la miscelazione in sito mediante macchine stabilizzatrici, può essere impiegato direttamente il fresato proveniente dalla demolizione della pavimentazione esistente. Qualora sia prevista la miscelazione mediante impianti mobili o impianti fissi deve essere impiegato granulato di conglomerato bituminoso eventualmente integrato con aggregati naturali o di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti. Nella costruzione di nuove strade, il progetto prevede l'impiego di almeno il 20% di granulato di conglomerato bituminoso, riferito al volume complessivo degli strati della pavimentazione. Il paragrafo 3.2.5 "Contenuto di aggregato riciclato nel calcestruzzo" introduce un criterio premiante per l'offerta che la stazione appaltante può opportunamente applicare nei casi in cui si voglia stimolare il mercato dei calcestruzzi contenenti una maggiore quantità di materiale riciclato. I calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati devono avere un contenuto di materia recuperata riciclata, o di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni (cemento, sabbia e aggregati). L'assenza di mercati di sbocco degli aggregati riciclati, incentivati e sostenuti dalle politiche pubbliche, è la ragione principale che ha finora frenato l'innovazione e gli investimenti, con gravi danni economici e ambientali, pertanto si ritiene che l'applicazione dei CAM negli appalti pubblici (e si spera anche negli appalti di opere private) possa cambiare radicalmente la situazione.

Gli aggregati riciclati, così come gli aggregati naturali, non possiedono tutti le medesime caratteristiche, pertanto, in funzione delle loro specifiche prestazioni, sono più o meno adatti ad un determinato impiego. È quindi di fondamentale importanza conoscerne le proprietà ed il comportamento nei confronti di diversi fattori (quali, ad esempio, le sollecitazioni meccaniche, l'usura, la frammentazione, l'esposizione ai cicli di gelo e disgelo o all'acqua, etc.), a prescindere dalla loro origine. Proprio in quest'ottica l'introduzione della marcatura CE per i materiali da costruzione e la pubblicazione delle norme armonizzate sugli aggregati hanno ufficialmente sancito il superamento della tradizionale distinzione degli aggregati in funzione della loro natura, imponendo di valutare il materiale solo per le caratteristiche prestazionali dello stesso. La marcatura CE permette quindi di equiparare gli aggregati riciclati a quelli naturali e di poter sostituire gli uni con gli altri indifferentemente (per gli impieghi indicati dal progettista). Gli aggregati riciclati marcati CE sono conformi alle norme tecniche armonizzate europee per il loro specifico utilizzo e hanno prestazioni dichiarate dal fabbricante nella documentazione tecnica accompagnatoria (DOP - Dichiarazione di Prestazione e etichetta CE) che consente di verificare la rispondenza del materiale alle prestazioni richieste.

Da ultimo va registrata anche la recente pubblicazione del D.M. 127/2024 (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti) che ha sostituito il precedente D.M. 152/2022, abrogandolo. La nuova edizione del decreto ha migliorato sensibilmente il testo ed ha soddisfatto molte delle richieste che ANPAR aveva presentato al MASE. Tuttavia, permangono ancora alcune criticità che potrebbero limitare le quantità di rifiuti inerti avviate a recupero, tra queste:

• limiti ambientali molto stringenti per gli aggregati da impiegare in riempimenti, ripristini ambientali e colmate, indipendentemente dalla destinazione d'uso dei siti di destino;

• esclusione dal regolamento dei rifiuti interrati;

• richiamo a norme di idoneità degli aggregati recuperati, senza includere in alcuni casi il riferimento ai capitolati speciali di appalto delle opere.

Resta quindi da capire come il mercato reagirà al nuovo contesto normativo che da una parte pone limitazioni, ma dall'altra favorisce l'impiego attraverso l'applicazione dei CAM edilizia ed ai CAM infrastrutture.

Se il quadro nazionale desta qualche preoccupazione, certamente quello europeo non è migliore. ANPAR fa parte del Consiglio Direttivo della FIR (Fédération Internationale du Recyclage) e della sezione Construction & Demolition Branch (ECDB) di Euric, la Federazione europea delle imprese del riciclo, con le quali svolge attività di lobby per favorire le imprese del recupero dei rifiuti inerti.

Il nuovo Parlamento e la Commissione Europea dovranno infatti affrontare nell'immediato futuro nuove sfide per proseguire il percorso verso l'economia circolare, tra cui:

• l'emanazione di un Regolamento di End of Waste europeo, con criteri ancora da fissare con l'ausilio del Joint Research Center di Sevilla;

• la fissazione di nuovi target di recupero dei rifiuti da C&D, differenziati per tipologia e il conseguente ricorso alla demolizione selettiva;

• l'applicazione dei principi del Protocollo Europeo di gestione dei rifiuti da C&D, recentemente pubblicato dalla Commissione Europea (DG Grow);

• l'indesiderata applicazione dei Regolamenti REACH e CLP agli aggregati riciclati.

Tratto da "L'Italia che Ricicla 2024" realizzato da "AssoAmbiente - Associazione Imprese Servizi Ambientali ed Economia Circolare ", in collaborazione con "REF Ricerche" e il patrocinio del "Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica", di "ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale" e "SNPA Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente".

.jpg)