Il progetto IRMAP - Ischia Reconstruction Monitoring App Platform, sviluppato da ambiente per la gestione e il monitoraggio della ricostruzione post - disastro, con particolare attenzione alla resilienza climatica e agli aspetti ambientali.

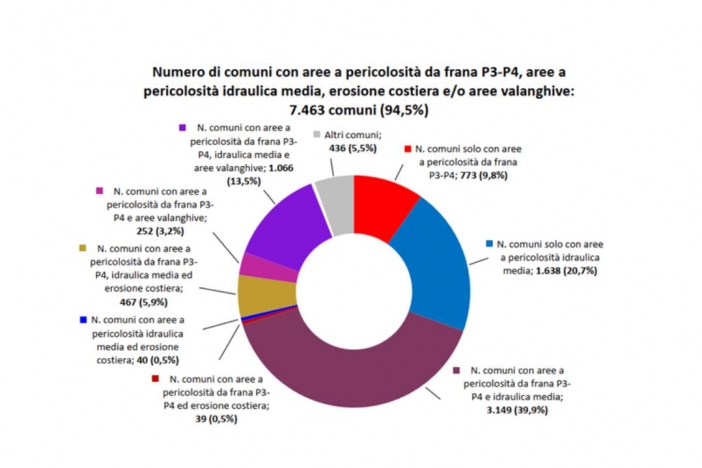

Il rischio idrogeologico è una delle emergenze ambientali più gravi del Paese. Frane, alluvioni, colate detritiche ed erosione costiera colpiscono vaste aree, mettendo in pericolo persone, infrastrutture e attività economiche. Secondo l'ultimo Rapporto ISPRA, il 94,5% dei Comuni italiani ha aree esposte al rischio e quasi un quinto del territorio nazionale (18,4%) è classificato ad elevata pericolosità. I residenti potenzialmente coinvolti sono milioni: 1,3 milioni in aree a rischio frana, 6,8 milioni in zone a rischio alluvione e 2,9 milioni esposti a inondazioni. Particolarmente allarmante il fenomeno franoso, con oltre 636.000 frane censite, pari a due terzi del totale europeo. Numeri che, sommati agli effetti dell'urbanizzazione, confermano la fragilità del territorio italiano e la necessità di un monitoraggio costante, strategie di mitigazione efficaci e politiche integrate di prevenzione. In questa direzione si inserisce il progetto IRMAP - Ischia Reconstruction Monitoring App Platform, sviluppato da ambiente, che rappresenta un modello innovativo di gestione e trasparenza replicabile anche in altri contesti di ricostruzione e adattamento climatico.

Cos'è il rischio idrogeologico

Il rischio idrogeologico indica la probabilità che eventi come frane o alluvioni colpiscano un territorio, causando danni a persone, edifici, infrastrutture e attività economiche. Si misura attraverso un indice di rischio complessivo (R) che combina tre fattori: pericolosità (P, la probabilità che l'evento accada), vulnerabilità (V, il grado di danno che può provocare) ed elementi esposti (E, popolazione e beni coinvolti). In base a questa analisi, le aree vengono classificate in quattro livelli di rischio, da moderato (R1) a molto elevato (R4), che guidano le priorità di pianificazione e protezione civile. Alla valutazione si affiancano anche la stima del danno atteso e quella del rischio residuo, che va gestito con manutenzione, pianificazione e sistemi di monitoraggio costanti.

Dal consumo di suolo al clima: perché il rischio idrogeologico è una priorità di sicurezza

Il rischio idrogeologico, già legato a fattori naturali, è reso più grave dalle trasformazioni indotte dall'uomo: urbanizzazione incontrollata, cementificazione in aree a rischio, deforestazione, mancata manutenzione di boschi e corsi d'acqua, abusi edilizi e pratiche agricole erosive. In circa settant'anni, la quota di suolo artificiale sul territorio nazionale è passata dal 2,7% degli anni '50 al 7,16% nel 2023, riducendo la capacità di infiltrazione e il naturale drenaggio delle acque. Ne derivano maggiore instabilità e impatti più pesanti degli eventi estremi, amplificati dal cambiamento climatico. Non è solo un problema ambientale, ma una priorità di sicurezza pubblica e di pianificazione del territorio: per questo la valutazione del rischio resta uno strumento imprescindibile.

A che punto siamo con gli interventi

Per capire lo stato della gestione del rischio idrogeologico in Italia è utile guardare al Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS), l'archivio gestito da ISPRA che raccoglie tutti i progetti finanziati dal 1999, reso ancora più trasparente e accurato grazie al Decreto Ambiente 2024, che impone ai soggetti attuatori il caricamento obbligatorio dei dati. Ad oggi, sono censiti quasi 26.000 interventi, ma solo il 34% (8.813 interventi) risulta concluso, il 12% (2.951) è in fase di esecuzione, il 19% (4.836) in progettazione, mentre circa il 34% (8.703) è ancora da avviare o privo di dati aggiornati. Negli ultimi vent'anni, la spesa per interventi è stata pari a 6,6 miliardi di euro, per un totale di 6.063 interventi ed un valore medio di poco superiore a 300 milioni di euro. Pochi o tanti? Il Piano ProteggItalia 2019-2030 ha previsto 14,3 miliardi di euro, ai quali si aggiungono i 2,4 miliardi del PNRR e un nuovo pacchetto di circa 590 milioni avviato nel 2025, ma si stima che per innalzare in modo "efficace" il livello di sicurezza contro i rischi sempre più imminenti, servirebbero ancora 8.000 opere di prevenzione per una spesa intorno a 27 miliardi di euro (CNI).

Come si costruisce una valutazione del rischio affidabile

Per essere credibile e utile alle decisioni, la valutazione del rischio segue fasi strutturate che consentono di costruire un quadro chiaro e affidabile del territorio. Si parte dalla raccolta dei dati (cartografie, uso del suolo, serie storiche e eventi passati), si prosegue con indagini sul campo (rilievi, sondaggi, monitoraggi) e con la modellazione idraulica e geotecnica, che insieme ai sistemi GIS permette di riprodurre al computer il comportamento del territorio, integrare dati geologici, idrografici e urbanistici, simulare scenari alluvionali o franosi e aggiornarli costantemente con i dati di monitoraggio in tempo reale.

L'analisi integrata di pericolosità, vulnerabilità ed elementi esposti porta alla realizzazione di mappe di rischio, base per la redazione di relazioni geologiche e piani di mitigazione che possono includere opere strutturali, misure di prevenzione e manutenzione, o soluzioni basate sulla natura come riforestazioni e sistemazioni idraulico-forestali.

IRMAP: la piattaforma digitale che guida la ricostruzione di Ischia

A dimostrazione di come questi strumenti possano tradursi in applicazioni concrete, ambiente ha sviluppato nell'ambito del Contratto Quadro BEI "Advisory Support to the Island of Ischia on Post-Disaster Reconstruction and Climate Change Resilience" un progetto in cui ha operato come Technical Leading Partner.

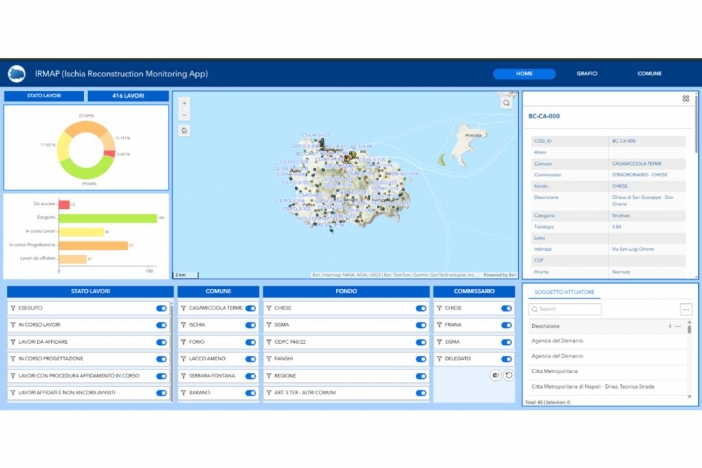

Cuore dell'iniziativa è IRMAP - Ischia Reconstruction Monitoring App Platform, adottata ufficialmente con Decreto n. 2100 del 26 settembre 2024. ambiente, con la collaborazione della Struttura Commissariale e della tecnologia ESRI, ha sviluppato una piattaforma per la gestione e il monitoraggio della ricostruzione dell'Isola di Ischia, con particolare attenzione alla resilienza climatica e agli aspetti ambientali, in risposta sia agli eventi sismici del 2017, sia alle frane e inondazioni di novembre 2022.

Lo strumento consente di migliorare la gestione e il monitoraggio dei cantieri, grazie a un sistema avanzato di georeferenziazione e gestione dati GIS, che permette di localizzare fisicamente i cantieri su una mappa e di associare a essi una serie di campi dati necessari per il monitoraggio.

I.R.M.A.P. (Ischia Reconstruction Monitoring App Platform) è un sistema unico in Italia che, utilizzando le più moderne tecnologie digitali, fornisce una fotografia aggiornata di tutti gli interventi in corso e del relativo stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione.

L'obiettivo di I.R.M.A.P. va anche oltre la pur importante attività di monitoraggio. Una delle principali novità è costituita, infatti, dal coinvolgimento per l'inserimento delle informazioni e dei dati, di tutti i soggetti attuatori coinvolti nel processo della ricostruzione. I tecnici nominati come referenti da ciascun soggetto attuatore provvedono a caricare direttamente sulla piattaforma on line, anche grazie a una app per smartphone, gli stati di avanzamento delle attività, con il corredo di immagini o altri materiali multimediali che restituiscono l'esatta dimensione, pure visiva, di quello che concretamente si sta realizzando sull'isola. Le informazioni sul monitoraggio dei cantieri sono, inoltre, disponibili on line per i cittadini, che possono così verificare in maniera molto semplice lo stato dei lavori cliccando su una mappa digitale georeferenziata dell'isola.

L'applicazione si distingue per le sue due principali modalità di utilizzo: la dashboard visualizzabile da desktop e la versione mobile. La versione desktop ("Experience") offre la visualizzazione e la gestione centralizzata delle informazioni di progetto, consentendo il monitoraggio dei dettagli finanziari e delle tempistiche.

D'altra parte, la versione mobile ( "Survey123") è progettata per gli operatori sul campo e consente loro di caricare i dati in tempo reale tramite smartphone, facilitando così la raccolta di informazioni e la georeferenziazione dei progetti.

I.R.M.A.P. pone al centro la gestione del dato: avere accesso immediato all'andamento di un progetto e capire quando ci si allontana da quanto programmato permette tempestivamente di risolvere i problemi e gestire i ritardi.

Questo strumento non è solo uno strumento tecnico, ma un modello di governance che unisce monitoraggio, comunicazione e responsabilità: i dati caricati sono requisito per l'accesso ai finanziamenti, mentre le dashboard offrono a cittadini e finanziatori informazioni trasparenti e aggiornate sullo stato dei lavori.

IRMAP si propone come best practice replicabile in altri contesti di ricostruzione post-disastro e di adattamento ai cambiamenti climatici, dimostrando come tecnologia e innovazione possano diventare strumenti concreti per rendere più sicuri ed efficienti i processi di ricostruzione e di gestione del territorio.

.jpg)

.jpg)